Beliebtester Kfz-Versicherer Deutschlands

... das 11. Jahr in Folge

Jetzt ist es schon wieder passiert - unsere Kunden haben uns das 11. Jahr in Folge zum beliebtesten Kfz-Versicherer Deutschlands gewählt1. Mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis, Vertragsleistungen und Service schneiden wir hervorragend ab. Zudem zeigt die insgesamt höchste Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft das starke Vertrauen in uns.

Weitere Gründe bei uns abzuschließen

- Bis zu 40 % günstiger2

- 5 % Kundenbonus

- Bis zu 3 Schäden frei mit dem Rabatt-Schutz

- Rabatte für spezielle Berufsgruppen

- Günstiger mit begleitetem Fahren

- 50 € Gutschrift auf die Selbstbeteiligung für jedes schadenfreie Jahr5

- Kundenportal mit vielen Services wie z. B. Zusatzfahrer kostenlos versichern (max. 4 Wochen jährlich)

- Bei Schaden gibt es Geld in 7 Tagen, sonst 50 € extra4

- Aktuelle Bearbeitungsinfos zu Deinem Schaden per SMS oder E-Mail

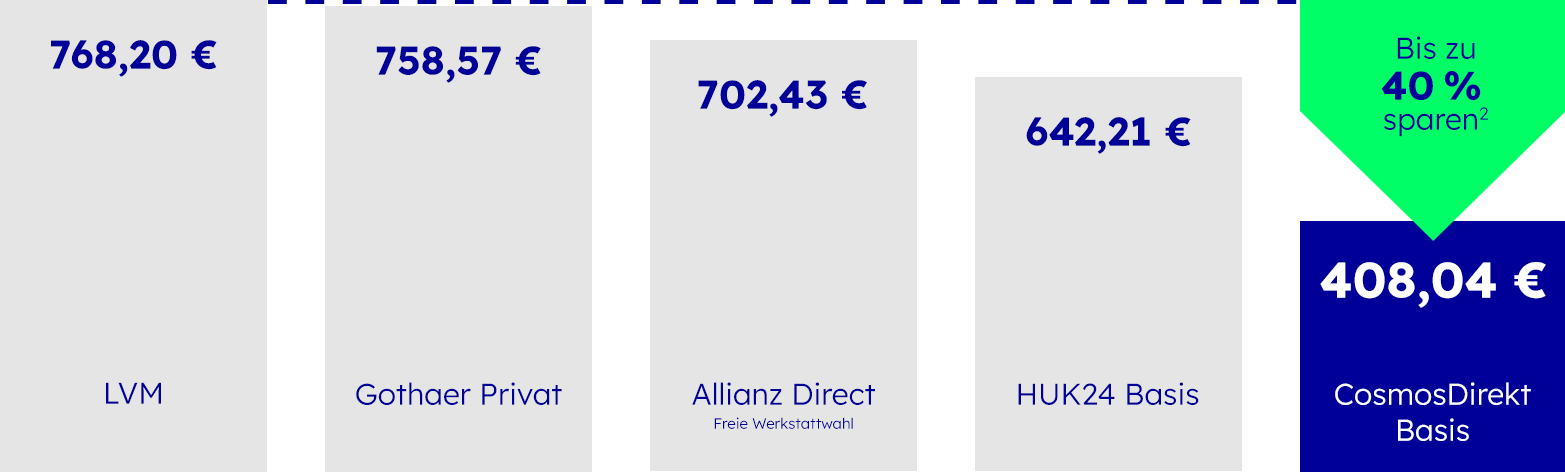

Bis zu 40 % sparen

Unsere Autoversicherung mit Basis-Schutz enthält bereits viele wichtige Leistungen. Okay, das bieten andere auch. Aber bei uns gibt es diese Leistungen bis zu 40 % günstiger2.

Das Beitragsniveau unseres Basis-Tarifs wurde von Finanztest (Ausgabe 11/2024) für die getesteten Altersgruppen 20- und 40-Jährige mit "Beitragsniveau weit besser als der Durchschnitt" beurteilt und gehört zu den günstigsten Autoversicherungen im Test.

Unsere Leistungen

Viel Leistung zum fairen Preis. Hier siehst Du unsere erstklassigen Tarife und ausgezeichneten Leistungen im Detail.

Kfz-Haftpflichtversicherung

Für Schäden, die Dein Auto bei anderen verursacht.

Kfz-Haftpflichtversicherung

Für Schäden, die Dein Auto bei anderen verursacht.Leistungen | Basis | Comfort |

|---|---|---|

| Leistungen | ||

| 100 Mio. € Versicherungssumme pauschal je Schadenfall, bei Personenschäden pro Person maximal: | ||

| 100 Mio. € Versicherungssumme pauschal je Schadenfall, bei Personenschäden pro Person maximal: | 15 Mio. € | 15 Mio. € |

| Mallorca-Police | ||

| Mallorca-Police | ||

| Leistungen bei Eigenschaden | ||

| Leistungen bei Eigenschaden | - | |

Vollkasko

Rundum-Schutz für Dein Auto.

Vollkasko

Rundum-Schutz für Dein Auto.Die Vollkasko kommt für Schäden an Deinem Fahrzeug auf und enthält alle Leistungen der Teilkasko, plus:

Leistungen | Basis | Comfort |

|---|---|---|

| Leistungen | ||

| Rundum-Schutz für den Antriebs-Akku | ||

| Rundum-Schutz für den Antriebs-Akku | ||

| Selbstverschuldete Unfallschäden am eigenen Fahrzeug - auch bei grober Fahrlässigkeit | ||

| Selbstverschuldete Unfallschäden am eigenen Fahrzeug - auch bei grober Fahrlässigkeit | ||

| Schäden durch Vandalismus | ||

| Schäden durch Vandalismus | ||

| 50 € Gutschrift auf die Selbstbeteiligung für jedes schadenfreie Jahr | ||

| 50 € Gutschrift auf die Selbstbeteiligung für jedes schadenfreie Jahr | - | |

| GAP-Deckung (Differenzdeckung) für geleaste und kreditfinanzierte Fahrzeuge | ||

| GAP-Deckung (Differenzdeckung) für geleaste und kreditfinanzierte Fahrzeuge | - | |

| Transport auf Fähren | ||

| Transport auf Fähren | ||

| Neupreis-Entschädigung bei Neuwagen | ||

| Neupreis-Entschädigung bei Neuwagen | 12 Monate | 24 Monate |

| Kaufwert-Entschädigung bei Gebrauchtwagen | ||

| Kaufwert-Entschädigung bei Gebrauchtwagen | 12 Monate | 24 Monate |

Zusätzliche Bausteine

Fein-Tuning für Deine Versicherung.

Zusätzliche Bausteine

Fein-Tuning für Deine Versicherung.| Sparen durch Werkstattbindung Organisation DEKRA-zertifizierte Fachwerkstatt in Deiner Nähe | |

| Sparen durch Werkstattbindung Organisation DEKRA-zertifizierte Fachwerkstatt in Deiner Nähe | |

| Rabattschutz: Bis zu 3 Schäden frei | |

| Rabattschutz: Bis zu 3 Schäden frei | |

| Schutzbrief mit digitaler Pannenhilfe | |

| Schutzbrief mit digitaler Pannenhilfe | |

| Fahrerschutz-Versicherung | |

| Fahrerschutz-Versicherung | |

| Verkehrs-Rechtsschutzversicherung | |

| Verkehrs-Rechtsschutzversicherung | |

| Auslandsschadenschutz-Versicherung | |

| Auslandsschadenschutz-Versicherung | |

Lust auf mehr Leistung?

Mit unserem kostenlosen Sonderleistungspaket profitierst Du bei einem Vollkaskoschaden im Inland von vielen Vorteilen, wenn Du Dich auch ohne Werkstattbindung für eine von uns organisierte Werkstatt entscheidest7:

- Organisation einer DEKRA geprüften Fachwerkstatt

- Kostenloser Ersatzwagenservice: Wir stellen Dir für die Dauer der Reparatur einen Ersatzwagen (Gruppe A) zur Verfügung.

- Kostenloser Hol- und Bring-Service.

- Innen- und Außenreinigung des Fahrzeugs.

- 6 Jahre Garantie auf die Reparaturleistung.

Neuer Renner, treuer Liebling oder leiser Stromer

Egal was ansteht, wir sind Dein Partner, um Dein Auto zu versichern.

Mit unserem Wechselservice ist Wechseln jetzt ganz einfach. Wir helfen Dir bei der Erstellung des Kündigungsschreibens für Deine bisherige Versicherung. Du brauchst das fertige Schreiben nur noch abzuschicken. So kannst Du bequem zu CosmosDirekt wechseln.

Frisch vom Band oder gebraucht? Egal, bei uns kommt Dein neues Lieblingsauto von 0 % auf 100 % Autoversicherung in wenigen Minuten. Gib einfach online die Daten ein, berechne Deinen Beitrag und schließe die Versicherung Deiner Wahl ab. Deine elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für die Zulassungsstelle erhältst Du nach Antragstellung direkt online.

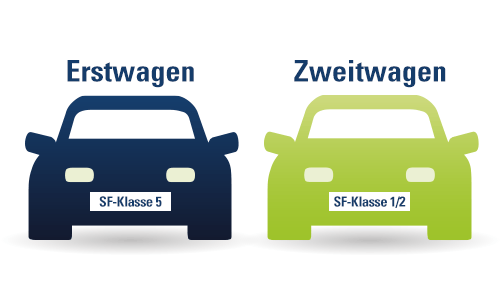

Du liebst mehr als einen? Kein Problem, wir versichern auch Deinen Zweit- oder Drittwagen besonders günstig. Zum Beispiel:

- weil Du beim Beitrag nicht bei null anfängst, sondern gleich mit einer besseren Schadenfreiheitsklasse startest. Mit unserer besonderen Zweitwagenregelung erhältst Du sogar einen Rabatt von bis zu 34 % in der Kfz-Haftpflichtversicherung6.

- weil Du schon ein Auto bei uns versichert hast und deswegen 5 % Kundenbonus obendrauf bekommst3.

Du bist stolzer Fahranfänger und versicherst Dein erstes eigenes Auto? Kein Problem, bei uns hast Du verschiedene Möglichkeiten, aber immer Top-Schutz zum fairen Preis. Deine Möglichkeiten:

- Du kannst das Auto als Zweitwagen auf Deine Eltern versichern. Dadurch sparst Du, denn Du startest mit dem Schadenfreiheitsrabatt eines Zweitwagens. Wenn Dein Elternteil kein Auto, aber einen Schadenfreiheitsrabatt hat, kannst Du den sogar übernehmen – aber nur für die Zeit, seitdem Du selbst einen gültigen Führerschein hast.

- Du schließt die Versicherung auf Dich selbst ab und bist unser Kunde für dieses Fahrzeug. Möglicher Nachteil: Du fängst mit einem höheren Schadenfreiheitsrabatt an.

Du gibst der Nachhaltigkeit Vorfahrt? Prima, wir auch. Reine Stromer, aber auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellen-Pkws bekommen bei uns interessante Zusatzleistungen für Akkus. Das erhöht Deine Reichweite auch finanziell.

So sparst Du viel Geld!

- 5 % Kundenbonus auch bei Zweitwagen

- Bis 10 % Familienbonus

- Bis 10 % für selbstgenutztes Wohneigentum

- Rabatte für spezielle Berufsgruppen

- Günstiger mit begleitetem Fahren

- Nachlässe für Wenigfahrer und bei Garagennutzung

- Günstiger mit höherer Selbstbeteiligung

Bist Du da? Wir schon!

Wir sind im Schadenfall immer erreichbar. In allen anderen Fällen erreichst Du uns Montag - Freitag von 6 - 22 Uhr und Samstag - Sonntag von 6 - 20 Uhr.

Über das E-Mail Formular erhältst Du in kurzer Zeit Antwort auf Deine Fragen.

Schau Dir unser Angebot online gemeinsam mit unserem Experten an und kläre dabei Schritt für Schritt Deine Fragen am Telefon.

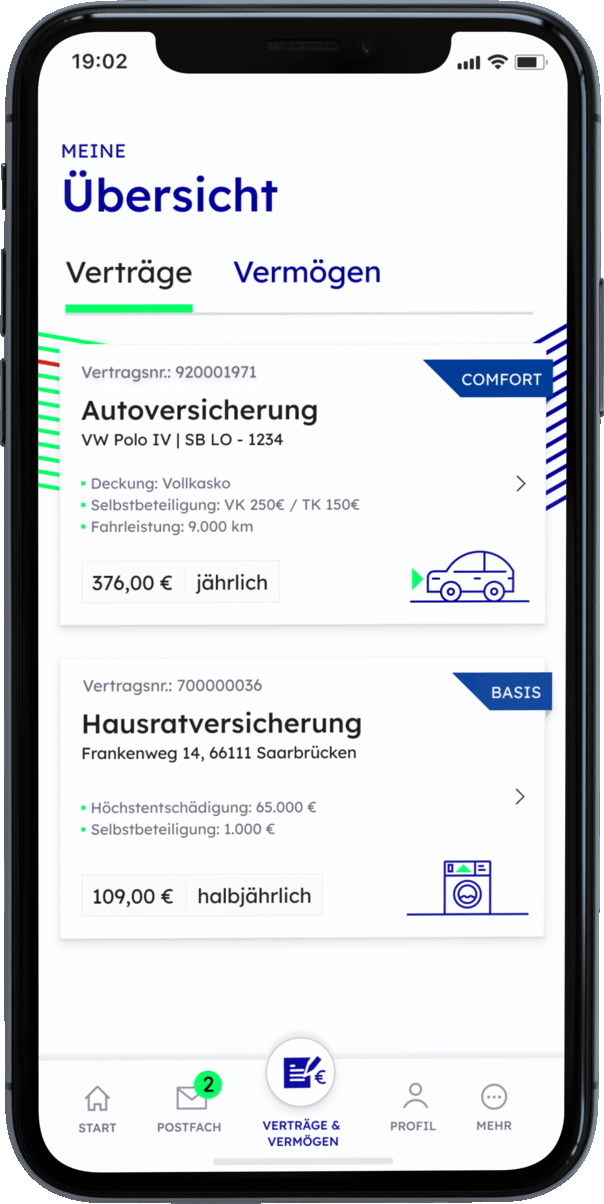

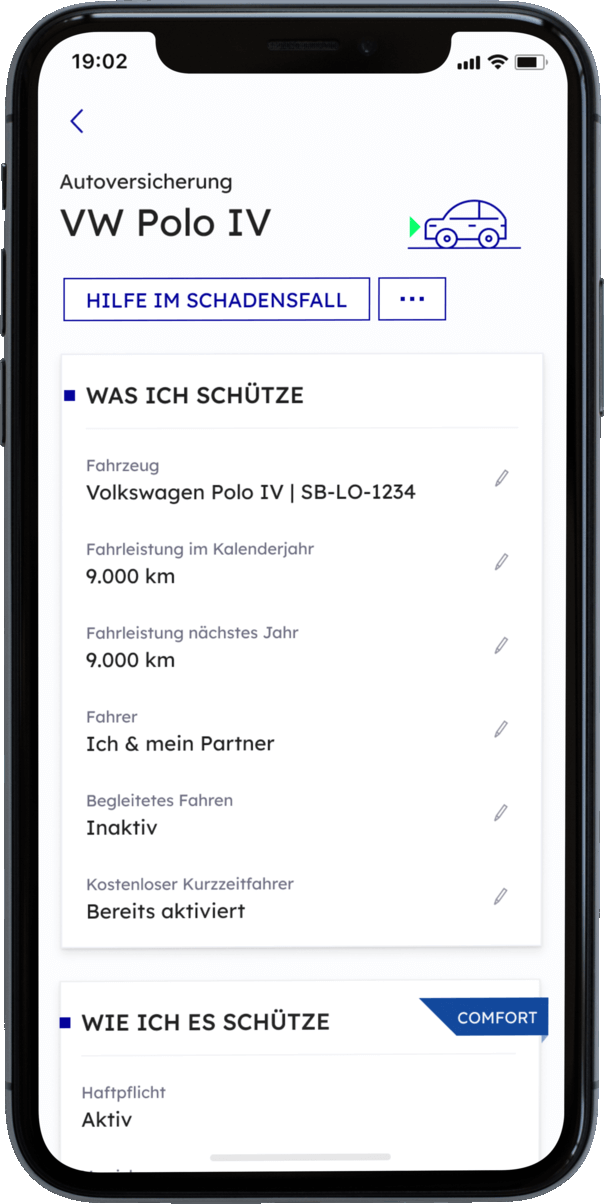

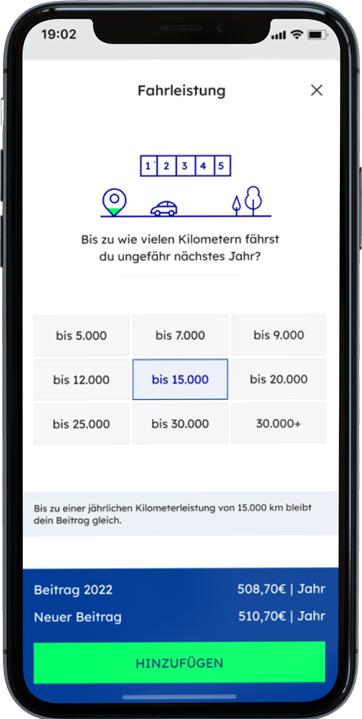

Dein Service-Cockpit

Wir sind eine Direktversicherung. Also kannst Du bei uns auch so ziemlich alles direkt und einfach online regeln.

Das ist app-gefahren

1, 2, 3, schon bist du dabei

Dein Weg zu uns – kinderleicht

Die wichtigsten Informationen zur Autoversicherung einfach und barrierefrei erklärt.

1

Beitrag berechnen

Beitrag berechnen

Du kannst online in 5 Minuten Deinen Beitrag berechnen.

Tipp: Du solltest Deinen Fahrzeugschein und Deine letzte Beitragsrechnung bereit halten.

2

Online-Abschluss

Online-Abschluss

Schließe online ab und warte auf die Bestätigung über Deinen Versicherungsschutz. Bei Bedarf erhältst Du nach Antragstellung direkt online Deine eVB für die Zulassungsstelle.

3

Wechselservice starten

Wechselservice starten

Mit unserem Wechselservice kannst Du Deine bisherige Autoversicherung einfach wechseln.

GEPRÜFT & AUSGEZEICHNET

Rund 1,7 Mio. begeisterte Kunden.

Wichtige Fragen und Antworten

Welchen Service bietet Dir CosmosDirekt im Schadenfall?

Welchen Service bietet Dir CosmosDirekt im Schadenfall?

Schadenservice

Unser Schaden-Service 0681-9 66 68 15 ist 24 Stunden persönlich für Dich da. Unsere professionellen Schadenbearbeiter kümmern sich um Dich. Wir nehmen sofort Kontakt zu den Unfallbeteiligten und der Werkstatt auf. Oder Du meldest Deinen Kfz-Schaden einfach online.

Zufriedenheit mit Garantie

Unser Anspruch ist höchste Zufriedenheit. Wir zahlen innerhalb von 7 Tagen Deinen ersatzpflichtigen Schaden. Sollte es länger dauern, erhältst Du 50 Euro extra. Die Zeit läuft, sobald uns alle für die Bearbeitung notwendigen Informationen vorliegen. Unsere Garantiezusage gilt für die Kaskoversicherung.

Kostenloses Sonderleistungspaket1

Im Rahmen eines besonderen Unfallschaden-Services bieten wir Dir ein kostenloses Sonderleistungspaket1 mit vielen Extras bei Pkw-Schäden im Inland an. Mit diesem Top-Service erhältst Du folgende Leistungen:

Kostenloses Sonderleistungspaket (ohne Baustein Werkstattbindung/Basis light):

Organisation einer Fachwerkstatt: Eine qualifizierte/zertifizierte und von der DEKRA geprüfte Fachwerkstatt kontaktiert Dich. Diese kompetente Kfz-Werkstatt repariert Deinen Wagen schnellstmöglich. Wir greifen auf das Werkstatt-Netz mit einer der dichtesten Flächenpräsenz Deutschlands zurück. Die Abrechnung erfolgt direkt mit uns.

Kostenloser Ersatzwagenservice: Wir stellen Dir für die Dauer der Reparatur kostenlos einen Ersatzwagen (Gruppe A) zur Verfügung. So bleibst Du mobil ohne Zeit- und Kostenaufwand. Dieser Service ist in der Kaskoversicherung außergewöhnlich, da hier kein Anspruch auf einen Mietwagen besteht.

Kostenloser Hol- und Bring-Service: Die Fachwerkstatt holt Dein Fahrzeug auf Wunsch bei Dir ab und bringt Dir diesen Ersatzwagen. Nach Fertigstellung der Reparatur Deines Fahrzeugs bringt die Kfz-Werkstatt Dein Fahrzeug zu Dir zurück und holt den Ersatzwagen wieder ab.

Innen- und Außenreinigung des Fahrzeugs: Nach der Reparatur reinigt die Werkstatt Dein Fahrzeug kostenlos innen und außen.

6 Jahre Garantie auf die Reparaturleistung: Die Fachwerkstatt repariert mit Original-Ersatzteilen nach den fachlichen Vorschriften und Empfehlungen des Herstellers. Auf die Reparaturleistung erhältst Du eine verlängerte Garantie von 6 Jahren statt den gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahren. Die Herstellergarantie bleibt davon unberührt1.

Kostenloses Sonderleistungspaket (bei gewähltem Baustein Werkstattbindung/Basis light):

Organisation einer Fachwerkstatt: Eine qualifizierte/zertifizierte und von der DEKRA geprüfte Fachwerkstatt kontaktiert Dich. Diese kompetente Kfz-Werkstatt repariert Deinen Wagen schnellstmöglich. Wir greifen auf das Werkstatt-Netz mit einer der dichtesten Flächenpräsenz Deutschlands zurück. Die Abrechnung erfolgt direkt mit uns.

Kostenloser Hol- und Bring-Service: Die Fachwerkstatt holt Dein Fahrzeug auf Wunsch bei Dir ab und bringt Dein Fahrzeug zu Dir zurück, sofern die Entfernung zwischen dem Wohnsitz und der Werkstatt mehr als 15 km beträgt. Ist Dein Fahrzeug nicht fahrbereit oder verkehrssicher, holt die Fachwerkstatt das Fahrzeug ab, unabhängig von der Entfernung zwischen Wohnsitz und Werkstatt.

6 Jahre Garantie auf die Reparaturleistung: Die Fachwerkstatt repariert mit Original-Ersatzteilen nach den fachlichen Vorschriften und Empfehlungen des Herstellers. Auf die Reparaturleistung erhältst Du eine verlängerte Garantie von 6 Jahren statt den gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahren. Die Herstellergarantie bleibt davon unberührt1.

Wann kann ich mit der Autoversicherung zu CosmosDirekt wechseln?

Wann kann ich mit der Autoversicherung zu CosmosDirekt wechseln?

Du kannst Deine bisherige Autoversicherung in drei Fällen sofort wechseln:

- Zulassung eines anderen Fahrzeugs (Fahrzeugwechsel),

- Fahrzeug-Neuzulassung,

- Zulassung eines weiteren Fahrzeugs

Die ordentliche Kündigung bei Deinem bisherigen Versicherer ist - in den meisten Fällen - jedes Jahr bis zum 30.11. möglich. Dein neuer Vertrag bei uns beginnt dann am 1.1. im Jahr darauf.

Erhöht Dein Versicherer die Beiträge, hast Du ein Sonderkündigungsrecht. Dies gilt nur, wenn sich nicht gleichzeitig der Leistungsumfang Deines Vertrags ändert. Dann muss die Kündigung innerhalb von einem Monat bei Deinem alten Versicherer eingehen.

Auch wenn Du Deiner alten Versicherung einen Schaden gemeldet hast, kannst Du innerhalb von einem Monat nach Abwicklung des Ganzen den kompletten Vertrag kündigen.

Kein Sonderkündigungsrecht hast Du wenn:

- Dein Beitrag gesenkt wurde;

- Dein Beitrag nach einer Rückstufung des Schadenfreiheitrabattes (in Folge eines Schadens) erhöht wurde;

- der Gesetzgeber die Versicherungssteuer angehoben hat.

Worauf sollte ich beim Versicherungswechsel achten?

Worauf sollte ich beim Versicherungswechsel achten?

Neben dem Preis sind auch die Leistungen bei der Autoversicherung entscheidend – insbesondere, wenn es zum Schadenfall kommt.

- CosmosDirekt ist im Schadenfall 24 Stunden am Tag für Dich da – auch an Sonn- und Feiertagen.

- Wir regulieren Deinen Kaskoschaden schnell und zuverlässig innerhalb von 7 Tagen, sonst erhältst Du von uns 50 Euro extra1. Die Zeit läuft, sobald uns alle für die Bearbeitung notwendigen Informationen vorliegen.

Wozu brauche ich eine eVB?

Wozu brauche ich eine eVB?

Für jede An- oder Ummeldung eines Autos. Denn mit dieser elektronischen Versicherungsbestätigung (eVB) bestätigst Du Deiner Zulassungsbehörde, dass Du die gesetzlich vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen hast.

Wie bekomme ich eine eVB?

Wie bekomme ich eine eVB?

Die eVB-Nummer forderst Du am besten schnell und einfach online an. Sobald Du die Kfz-Versicherung online abgeschlossen hast, erhältst Du von uns die eVB-Nummer (auch für Kurzzeitkennzeichen). Die eVB-Nummer ist ab Ausstellung 18 Monate gültig.

Du bist umgezogen und brauchst eine eVB für die Ummeldung Deines bei CosmosDirekt versicherten Fahrzeugs? Dann ruf uns bitte unter 0681-966 68 00 an und Du erhältst direkt telefonisch Deine eVB. Bitte halte dafür Deine neue Anschrift sowie die Vertragsnummer oder das Kfz-Kennzeichen bereit.

Eine spezielle eVB für Wohnmobile oder Anhänger erhältst Du telefonisch unter 0681-9 66 6800.

Wer ist bei der Autoversicherung versichert?

Wer ist bei der Autoversicherung versichert?

Du kannst den Schutz der Autoversicherung in verschiedenen Situationen in Anspruch nehmen:

Versicherungsnehmer: Wenn Du die Versicherung für das Auto abgeschlossen hast.

Halter: Das Fahrzeug ist auf Dich zugelassen (Fahrzeughalter). Dein Name steht im Fahrzeugschein/-brief oder der Zulassungsbescheinigung Teil I/II.

Eigentümer: Das Fahrzeug gehört Dir im Rechtssinn.

Berechtigter Fahrer: Du fährst das Auto in eigener Verantwortung. Du bist dann versichert, wenn der Versicherungsnehmer die Fahrt erlaubt hat und Du eine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Mitfahrer + berechtigter Fahrer: Zusätzlicher Schutz ist durch die Kfz-Unfallversicherung möglich.

Begleitetes Fahren: Schließen wir gerne für Dich in Deiner Autoversicherung ein – und zwar kostenlos.

Wann lohnt sich Teilkasko oder Vollkasko?

Wann lohnt sich Teilkasko oder Vollkasko?

Mit einer Kaskoversicherung sicherst Du Schäden am eigenen Fahrzeug ab. Wir empfehlen für Neuwagen und junge Gebrauchte bis ca. 4 Jahre die Vollkasko- und für ältere Fahrzeuge die Teilkaskoversicherung.

Wie wird Dein Beitrag zur Autoversicherung berechnet?

Wie wird Dein Beitrag zur Autoversicherung berechnet?

Drei Faktoren bestimmen hauptsächlich, wie viel Deine Autoversicherung kostet:

- Schadenfreiheits-Rabatt: Je mehr Jahre Du ohne Schaden gefahren bist, desto günstiger wird Dein Beitrag.

- Typklasse: Jedes Auto wird von der Versicherung in eine Typklasse eingeordnet. Eine Rolle spielt dabei die Häufigkeit von Schäden. Je niedriger Dein Auto eingestuft ist, desto günstiger wird der Beitrag.

- Regionalklasse: Für jeden Zulassungsbezirk ermittelt die Autoversicherung, wie häufig und in welcher Höhe Schäden gemeldet werden. Je niedriger der Wert, desto günstiger ist der Beitrag. Die Regionalklasse wird mithilfe der Postleitzahl des Fahrzeughalters ermittelt.

Wann ist die Autoversicherung fällig?

Wann ist die Autoversicherung fällig?

Den Beitrag der Kfz-Versicherung zahlst Du üblicherweise jährlich und im Voraus. Er wird in der Regel am 1.1. fällig.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, den Beitrag in Raten zu bezahlen. Dafür wird ein geringer Aufschlag fällig. Möglich sind folgende Zahlweisen: halbjährlich, vierteljährlich und monatlich.

Welche Fahrzeuge versichert CosmosDirekt in der Kfz-Versicherung?

Welche Fahrzeuge versichert CosmosDirekt in der Kfz-Versicherung?

Auto1

Motorrad (Kraftrad)

Motorroller

Leichtkraftrad

Leichtkraftroller

Wohnmobil (Campingfahrzeug)

Lkw im Werk-/Privatverkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht (Lieferwagen)

Lkw im gewerblichen Güterverkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht (Lieferwagen)

Wohnwagen/Anhänger (Caravan)

Anhänger im Werk/Privatverkehr bis 3,5 t Gesamtgewicht2

Welche Leistungen bietet Dir CosmosDirekt für sonstige elektrisch betriebene Fahrzeuge?

Welche Leistungen bietet Dir CosmosDirekt für sonstige elektrisch betriebene Fahrzeuge?

Besondere Leistungen gibt’s bei uns für Pkws und Motorräder als reine Stromer, aber auch Plug-in-Hybride oder Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

Versicherst Du Dein sonstiges elektrisch betriebenes Fahrzeug bei uns mit Voll- oder Teilkasko, sind folgende Leistungen enthalten:

- Schäden und Diebstahl des Ladekabels des Fahrzeugs

- Schäden und Diebstahl der eigenen fest installierten Ladestation / Induktionsladeplatte/ Wallbox Deines Fahrzeugs (inkl. Ladekabel), sofern diese außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss gelagert wird. Dies gilt auch, wenn der Schaden durch Laden des Fahrzeugs entsteht. Kein Versicherungsschutz besteht, wenn hierfür ein Dritter verpflichtet ist, den Schaden zu ersetzen (z.B. der Hersteller im Rahmen der Garantie oder die Gebäudeversicherung).

- Übernahme der Entsorgungskosten für den Akku nach Beschädigung oder Zerstörung

Zusätzlich gilt für Autos UND Motorräder mit Hybrid-Antrieb und Voll- oder Teilkasko

- Neupreisentschädigung1 für Antriebs-Akkus erstatten wir in den ersten 12 Monaten (Basis-Tarif) bzw. den ersten 24 Monaten (Comfort-Tarif) nach Vertragsbeginn.

- Kaufwertentschädigung2 für Antriebs-Akkus: Bei einem Gebrauchtfahrzeug erstatten wir in den ersten 12 Monaten (Basis-Tarif) bzw. den ersten 24 Monaten (Comfort-Tarif) nach Erstzulassung auf Dich, den Kaufwert statt den Wiederbeschaffungswert3.

Wenn Du den Schutzbrief-Service abschließt, bekommst Du speziell für Dein elektrisch betriebenes Fahrzeug folgenden Service:

- Entladung des Akkus zählt als Panne

- Abschleppen zur nächsten Stromtankstelle. Übernahme der Kosten für den ersten Tank, sofern an der Tankstelle nicht registriert ("Ad-hoc-Laden")

Wie berücksichtigen wir Deine Schadenverlaufsbescheinigung in der Kfz-Haftpflichtversicherung?

Wie berücksichtigen wir Deine Schadenverlaufsbescheinigung in der Kfz-Haftpflichtversicherung?

Der Beitrag in der Kfz-Versicherung hängt bei vielen Fahrzeugarten auch von der Anzahl der nachgewiesenen schadenfreien Versicherungsjahre des Versicherungsnehmers ab. Wir berücksichtigen im EWR-Ausland ausgestellte Bescheinigungen über den Schadenverlauf in der Kfz-Haftpflichtversicherung genauso wie eine im Inland ausgestellte Bescheinigung entsprechend unseren Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung. Voraussetzung ist, dass die Schadenverlaufsbescheinigung dem von der EU-Kommission vorgesehenen Muster entspricht.

Wie wird Dein Auto als Zweitwagen eingestuft?

Wie wird Dein Auto als Zweitwagen eingestuft?

Du willst bei uns ein zusätzliches Auto versichern? Dann erfolgt die Einstufung nach den schadenfreien Jahren, die wir von Deinem bisherigen Versicherer übernehmen. Hast Du keine schadenfreien Jahre für das Auto, dann bieten wir Dir einen Zweitwagenrabatt für Deine Kfz-Versicherung. Voraussetzung:

- Bei Abschluss muss bereits ein Pkw mit mindestens SF-Klasse 5 versichert sein.

- Erst- und Zweitwagen dürfen nur von Dir und Deinem Partner gefahren werden.

Wenn Du Deinen Zweitwagen bei uns versicherst, erhältst Du folgende Prozente:

Einstufung in Schadenfreiheitsklasse | Nachlass Kfz-Haftpflicht | Nachlass Vollkasko |

|---|---|---|

| SF 1/2 | 38 % | 22 % |

| SF 1 | 27 % | 16 % |

| SF 2 | 20 % | 14 % |

| SF 3 | 14 % | 10 % |

| SF 4 | 9 % | 8 % |

| SF 5 | 4 % | 3 % |

Wie wird Dein Auto eingestuft, wenn Du es zum ersten Mal auf Dich versichern möchtest?

Wie wird Dein Auto eingestuft, wenn Du es zum ersten Mal auf Dich versichern möchtest?

Die Einstufung des ersten eigenen Vertrags für die Autoversicherung erfolgt in SF-Klasse 0 (Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung).

Über die Ehegatten-, Führerschein- bzw. Zweitwagenregelung hast Du die Möglichkeit, Geld zu sparen. In diesen Fällen kannst Du – sofern die Voraussetzungen stimmen, direkt in Schadenfreiheitsklasse SF 1/2 eingestuft werden.

Warum ist CosmosDirekt in der Autoversicherung die beste Wahl?

Warum ist CosmosDirekt in der Autoversicherung die beste Wahl?

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) vergleicht jedes Jahr verschiedene Kfz-Versicherer. CosmosDirekt schnitt das 11. Jahr in Folge als beliebtester Kfz-Versicherer Deutschlands1 ab. Die Kunden überzeugten besonders das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der Service. Unsere Kunden empfehlen uns auch am häufigsten weiter.

Noch mehr Fragen?

Schau doch mal in unsere kostenlosen Ratgeber rein, da findest Du viele detaillierte Infos. Zum Beispiel:

Rundum gut versichert

-

1 Auszeichnung „Beliebtester Kfz-Versicherer“, 1. Platz Gesamturteil Kundenzufriedenheit, Studie „Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2024“ des Deutschen Instituts für Service-Qualität GmbH & Co. KG (DISQ), 35 Filial- und Direktversicherer in der Einzelauswertung. www.disq.de, August 2024

Zurück zum Text -

2 Mögliche Beitragsersparnis im Wettbewerbsvergleich von CosmosDirekt mit ausgewählten Anbietern (Direktversicherer und klassische Versicherer) im folgenden Beispielfall: Beitragsvergleich für: VW Passat Variant 1.5 TSI (HSN: 0603, TSN: CIA), eigenfinanziert, Erstzulassung: 17.03.2025, Erwerb: 17.03.2025, Zulassung in Reutlingen (PLZ: 72764), Fahrleistung: 5.000 km/Jahr, Nutzung: ausschließlich privat, Halter: VN, Fahrer: VN (geb. 01.01.1985, Führerscheinerwerb in 2003) und sonstige Fahrer (23 Jahre), Angestellter, kein Wohneigentum, Abstellplatz: Straße, SF-Klasse KH/VK: SF20/SF20, Selbstbeteiligung VK/TK: 300/150 €, keine Vorschäden, vorher zwei Jahre bei einer anderen Versicherung versichert, Zahlweise: jährlich Bankeinzug, freie Werkstattwahl, Versicherungsbeginn: 17.03.2025.

Quelle: Werte HUK24, LVM, Gothaer: NAFI-Kfz-Kalkulator, Version 29.03; Stand: 17.03.2025, Allianz Direct: Webseite des Versicherers am 17.03.2025. Vergleich von Kfz-Haftpflichttarifen und Vollkaskodeckung (mit Selbstbeteiligung 300/150 €) freie Werkstattwahl, die sich in weiteren einzelnen Leistungsmerkmalen unterscheiden können. LVM und Gothaer sind mit ihren Tarifen als klassische Versicherer vertreten.

Zurück zum Text -

3

Du erhältst 5 % Kundenbonus auf den Gesamtbeitrag Deiner Kfz-Versicherung, wenn für Dich oder eine in Deinem Haushalt lebende Person eine weitere Kfz-Versicherung (Pkw oder Motorrad), eine Lebensversicherung, Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung bei CosmosDirekt besteht. Zur Lebensversicherung zählen auch Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherungsverträge (inklusive Flexible Vorsorge sowie FlexInvest) und Tagesgeld Plus.

Zurück zum Text -

4

Die Zeit läuft, sobald uns alle für die Bearbeitung notwendigen Informationen vorliegen. Gilt für Kaskoschäden (Vollkasko und Teilkasko).

Zurück zum Text -

5

Im Comfort-Schutz bekommst Du für jedes schadenfreie Kalenderjahr in der Voll- und Teilkasko eine Gutschrift von 50 Euro auf Deine Selbstbeteiligung – maximal bis zur vereinbarten Selbstbeteiligung.

Zurück zum Text -

6

Sofern auf Dich oder Deinen mit Dir in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder Lebenspartner ein Pkw mit mindestens SF 5 bei uns versichert ist (Erstwagen) und nun beide Pkw bei CosmosDirekt versichert sind. Des Weiteren werden der Erst- und Zweitwagen nur von Dir und Deinem Ehegatten oder Lebenspartner gefahren und es ist noch kein Schadenfreiheitsrabatt für den zweiten Pkw (Zweitwagen) in Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkasko vorhanden.

Zurück zum Text -

7

Die Sonderleistungen gelten nicht, wenn Du den Baustein „Werkstattbindung“ abschließt. In diesem Fall hast Du aber Anspruch auf: Organisation einer Fachwerkstatt, kostenlosen Hol- und Bring-Service (ab Entfernung zwischen Wohnsitz und Werkstatt mehr als 15 km), 6 Jahre Garantie auf die Reparaturleistung.

Zurück zum Text